FORMAZIONE NUOVI TERAPISTI 2024 IN ITALIANO

Training course for new therapists in audio-psycho-phonology 2024 in english

UPDATING SEMINAR FOR THERAPISTS IN AUDIO-PSYCHO-PHONOLOGY IN 2024 IN ENGLISH

|

DISLESSIA E PROBLEMI DI APPRENDIMENTO |

|

|

|

La capacità di ascolto permette al bambino di connettersi all'insegnamento attraverso la decodifica rapida della catena parlata e della scrittura. Se i parametri che sottendono l'ascolto sono disturbati la corsa del bambino verso il significato del mondo sarà tutta in salita

Tomatis ha dimostrato che le difficoltà di apprendimento sono nella maggior parte dei casi dovute ad un mal funzionamento del captatore uditivo che provoca disturbi di decodifica del suono. Queste distorsioni percettive, causando una difficile messa a fuoco dei suoni, si ripercuotono a cascata sulla lettura, sulla riproduzione grafica del suono (scrittura) oltre che sulla capacità di attenzione e concentrazione. L'orecchio, senza divenire sordo, invia al cervello i suoni in maniera meno nitida e meno bilanciata creando distorsioni nella percezione fine del linguaggio che vanno ad inficiarne la gestione ai livelli più complessi, come la comprensione di concetti articolati, la scrittura, la lettura… Per Tomatis, un bambino con problemi di attenzione, che mostra un ritardo nel linguaggio, nella lettura e nella scrittura o che presenta problemi di comportamento, ha soppresso o diminuito il suo desiderio di ascoltare. Egli non riesce più a esprimere chiaramente il suo pensiero, memorizzare correttamente e controllare il suo linguaggio. Il suo test d'ascolto presenterà delle distorsioni in uno o più dei suoi parametri come spiegato nella pagina dedicata alla misurazione dell'ascolto. Il collega canadese Paul Madaule in un suo intervento al convegno “Listening and Learning” di Toronto nel 1978 descrive con una efficace similitudine l'allievo con difficoltà di ascolto. Immaginate una persona da sola in un paese straniero e costretta a comunicare per mezzo di un bagaglio linguistico molto povero. Sa cosa vuole dire ma non riesce a esprimerlo solo in maniera incompleta. Le parole e le frasi attraverso le quali cerca di comunicare restano approssimative, Le sfumature e le finezze del linguaggio non gli sono permesse. Quando il suo interlocutore prenderà la parola egli non coglierà che una parte delle sue parole; pensando di aver compreso o stanco di far ripetere, risponderà di conseguenza, inducendo delle deviazioni che aggraveranno la confusione. L'altro comprenderà solo quello che è stato faticosamente espresso e non il vero messaggio. Allo stesso modo egli risponderà a ciò che avrà inteso e non a ciò che è stato detto verbalmente. […] Il dover poi cercare continuamente le parole del proprio discorso e il provare a comprendere ciò che viene detto dagli altri, necessitano di un tale sforzo di attenzione e di concentrazione, che farà perdere molto presto il filo del proprio pensiero, arrivando a sentirsi stanchi e affaticati per lo sforzo. Un po' di episodi di questo tipo sono sufficienti per abbassare la motivazione e scoraggiare la persona che potrà sentirsi a disagio insieme agli altri […] ed esprimere il desiderio di ritornare al proprio paese. Madaule propone un altro esempio per chiarire meglio la corrispondenza tra la situazione dello straniero e quella del dislessico. Introducete fra un interlocutore e voi stessi un sensore difettoso; per esempio un ricettore telefonico che non è concepito con lo scopo di trasmettere lo spettro sonoro della voce nella sua totalità, ma per riprodurre lo stretto necessario per la comprensione dell'informazione verbale. In questa situazione il messaggio è comprensibile finché il vocabolario utilizzato vi è familiare; quando si tratta di una parola nuova, chiedete al vostro interlocutore di pronunciare lettera per lettera. In più, per evitare confusioni sonore quando si fa lo spelling, i telefonisti aggiungono sempre una parola conosciuta, la cui lettera iniziale corrisponde a quella che trasmettono (A come Ancona, B come Bari, etc). Proseguendo Paul Madaule: Nel dislessico-disortografico non ci sono riferimenti precedenti che gli consentano di fare la correzione sonora del messaggio. Tutto avviene come se avesse sempre ascoltato attraverso un ricevitore telefonico. Ogni parola, ogni lettera viene percepita e analizzata mediante un ascolto deformato. Inoltre, è da precisare che l'orecchio di questi bambini è abitualmente un ricevitore molto meno fedele del telefono, poiché, a differenza di quest'ultimo, la maggior parte delle distorsioni sonore si collocano al livello frequenziale del messaggio verbale. In effetti, i Test d'Ascolto dei dislessici presentano di solito delle curve di soglia “a dente di sega” o con avvallamenti, con una selettività uditiva chiusa fra i 500 e i 3000 hertz, zona preferenziale della ricezione della parola. Gli stessi test d'ascolto rivelano inoltre un audizione particolarmente instabile, fonte ulteriore di confusioni nella ricerca di indispensabili punti di riferimento per assimilare in via definitiva nuove acquisizioni. Ciò consente di meglio comprendere le difficoltà che incontrano questi bambini a disfarsi permanentemente dei loro errori d'ortografia, e la grande diversità di questi nel tempo. […] Conoscendo il linguaggio soltanto attraverso una percezione uditiva non stabile, esso rimane estraneo al bambino dislessico. Egli è come lo straniero in difficoltà di comunicazione per non aver ancora saputo adattare il suo ascolto al livello frequenziale della nuova lingua. […] La sua voce, mormorante nella maggior parte dei casi, risulta monotona, […] il suo vocabolario è povero; le parole e le intonazioni impiegate non corrispondono alle situazioni descritte. Le frasi sono mal costruite, i discorsi confusi, mal strutturati e inframmezzati da numerose esitazioni. È più volte necessario fargli ripetere le parole e le frasi in modo da poterle comprendere. A differenza del dislessico, lo straniero in difficoltà di comunicazione, nonostante la sua spiacevole esperienza, rimane sorretto da una struttura d'adulto, risultato di una serie di esperienze che gli hanno dimostrato le sue capacità in altre situazioni. Esso è solido, sicuro di sé. Al contrario, la potenzialità del dislessico non ha mai potuto affermarsi; a lui mancano i riscontri dell'esperienza. Non possiede solide basi per impedirsi di dubitare di sé stesso e di traballare. In più, la sensazione di malessere in un corpo-strumento che non sa dominare, nel dislessico è quasi costante. Il linguaggio, corporizzazione della parola, consente l'incontro, il dialogo con sé stessi, l'armonia del corpo e della psiche. Se ciò che Tomatis chiama la “dinamica strutturante” del linguaggio non è neuronalmente cristallizzata, si crea disarmonia, dissonanza interiore; dissonanza che impone al bambino un universo di disagio, universo che proietterà sugli altri e attraverso i cui filtri deformerà la percezione dell'altro. I dislessici sono spesso maldestri nei loro movimenti. Essi sembrano ingombrati dal loro corpo, come per un abito troppo nuovo o troppo striminzito. Non sanno cosa fare delle loro membra, in particolare delle loro mani. O rigida o accasciata, la loro postura manca di naturalezza e di scioltezza. Questo dialogo scadente con il loro corpo spiega in parte i complessi riguardanti il loro fisico che sviluppano nella pubertà. Il dislessico è “dislessicato” fin dentro il proprio corpo. Se lo straniero ha difficoltà a formularle, le sue idee rimangono ugualmente chiare nella sua mente. Il dislessico, privato di un ambito linguistico consolidato in modo preciso, non ha mai avuto la possibilità di formulare nitidamente ciò che pensa e prova. Sul modello del suo linguaggio mal strutturato, le sue idee rimangono confuse, sepolte in lui, intraducibili. Il dislessico è “dislessicato” fin dentro il suo pensiero. Ritorniamo ancora una volta al nostro straniero e alla sua nostalgia. Può facilmente rimediare al suo mal di paese con un viaggio-fuga verso la terra natale grazie a un biglietto di ritorno. Il dislessico soffre ugualmente per la nostalgia di un altrove perduto dove il linguaggio non era necessario per la comunicazione. La fuga, frequente in questo tipo di giovani, ne è il segnale più eloquente. Ma per lui, il ritorno al paese natale è in realtà impossibile; allora lo interiorizza e lo rende credibile nell'immaginario dei sogni, delle fantasticherie e delle illusioni. Il diversivo è un mezzo discreto ed efficace di fuggire la realtà. Più tardi, forse, cercherà questo biglietto di ritorno nell'alcol, nelle droghe, in certe musiche, in certi movimenti marginali; a Katmandou o in Amazzonia. I mercanti di sogni con loro fanno fortuna. Ma ogni fuga si conclude sempre con un brutale ritorno alla realtà. A cosa pensa un bambino dislessico al mattino, quando il risveglio interrompe i suoi sogni? Alla scuola e ai voti scadenti che l'attendono, al ritorno la sera a casa con i voti scadenti da dichiarare o tentare di nascondere ai genitori delusi e scontenti. Il ciclo di fallimenti casa-scuola “inquina” tutta la sua esistenza. Comprendete allora perché spesso è così difficile tirarli fuori dal letto al mattino. Come il prigioniero nella sua cella, esso conta i giorni che lo separano dalle prossime vacanze-fuga così tanto fantasticate. Quando infine arrivano, il sogno si trasforma di nuovo in realtà, realtà di un universo dislessico fin dentro il tempo libero. Il suo malessere interiore si trasforma allora in noia, in inerzia, fermento d'angoscia e di preoccupazioni; preoccupazioni per il nuovo rientro scolastico che si avvicina irrimediabilmente giorno dopo giorno, e che porterà il fardello dei passati fallimenti accumulati: bocciature, cambi di scuola, collegio, ed altro... Si osserva che in molti casi gli alunni scadenti sono quelli che non si sanno divertire; questo paradosso non ha per noi nulla di stupefacente. Come ogni essere psichicamente normale, il dislessico ha bisogno di comunicare, ma la sua difficoltà nell'incontrare il verbo, immagine del padre, gli fa rifiutare la modalità linguistica di comunicazione che gli è imposta. Quindi, il tipo di dialogo che esso ricerca non può che essere non-verbale, e cioè empatico, affettivo, in un certo senso materno. Questo dialogo ha avuto luogo nella sua pienezza nel momento in cui madre e bambino non erano ancora due entità distinte, nel momento in cui in utero erano una cosa sola. L'atteggiamento regressivo del dislessico, estraneo al mondo paterno della simbologia del linguaggio, è l'effetto della sua nostalgia del paese prenatale da lungo tempo perduto. L'adolescente o l'adulto dislessico sono spesso alla ricerca di questo paradiso primordiale del dialogo madre-bambino attraverso le sue avventure sentimentali. Di regola, le relazioni che esso definisce vero amore si concludono con delusioni che possono assumere per lui dimensioni drammatiche. Se il suo desiderio diventa realtà, si ritrova rapidamente stanco e deluso. Queste relazioni rimangono spesso a livello platonico, in modo da non rovinare l'immaginario, l'illusione. La memorizzazione intrauterina grazie alla voce della madre filtrata, come è utilizzata in Audio-Psico-Fonologia, fornisce una risposta terapeutica concreta e diretta, a questa nostalgia del paese prenatale perduto; la nostalgia dello straniero per il mondo della comunicazione verbale e della sua trascrizione grafica.

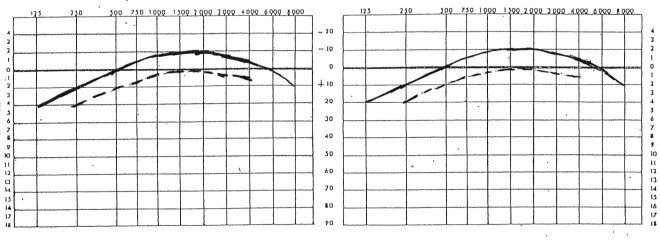

Cosa succede nel quotidiano all'alunno in difficoltà? Il ruolo dell'orecchio nello sviluppo del linguaggio è fondamentale per Tomatis. Il linguaggio si fissa nel nostro sistema nervoso attraverso la percezione acustica. Più la percezione è precisa più facilità avrà il linguaggio a radicarsi all'interno di noi. Se la nitidezza percettiva è precaria l'alunno può avere delle difficoltà nella comprensione rapida delle frasi e dei concetti. Queste difficoltà spesso non vengono notate ad una osservazione superficiale, perché il bambino riesce a compensare il deficit percettivo con uno sforzo intellettivo. Sforzo che gli toglierà energia e interesse in altri ambiti della quotidianità. Nella lettura si tratta di avere già chiaro in testa il suono che il segno grafico rappresenta e il suono è chiaro se l'ascolto lo permette. In caso contrario imparare a leggere sarà un procedere esitante, per tentativi e costellato di dubbi. Il percorso inverso avviene nella scrittura dove la parte vestibolare dell'orecchio è coinvolta per gestire i movimenti della mano e del braccio. La coclea che analizza i suoni è in stretta relazione con il vestibolo per aiutarlo a programmare e coordinare i movimenti. L'organo dell'equilibrio, quindi, con la gestione dei movimenti di tutti i muscoli del corpo, ha un suo ruolo importante nell'apprendimento e nel linguaggio, quanto la coclea, ed è ad essa complementare. Dal vestibolo dipendono tutti i movimenti del corpo, compresi quelli dell'apparato fonatorio per poter parlare, quelli dell'occhio per la lettura e quelli della mano per la scrittura. Può succedere però, il vestibolo, eccitato eccessivamente dalle frequenze gravi, alle quali è sensibile, può indurre non soltanto distrazione, ma anche una continua tendenza al movimento o iperattività. Le frequenze del linguaggio, in un ascolto bilanciato devono essere percepite con maggiore forza relativa rispetto alle frequenze gravi, che veicolano i rumori di fondo. (Vedi Figura 1)

Figura 1. Test d'ascolto ideale

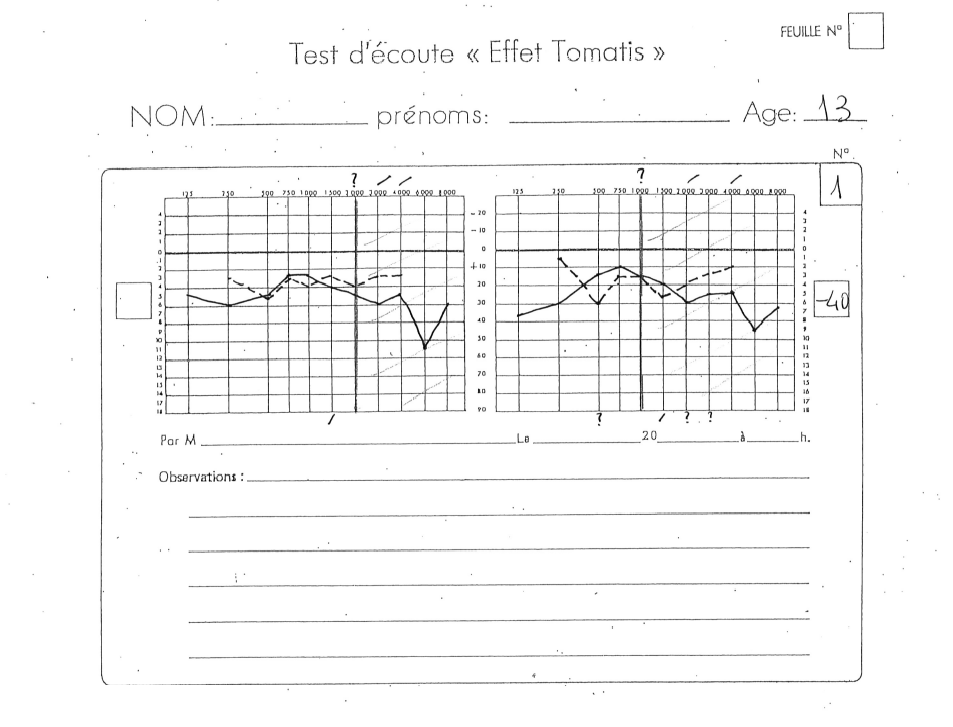

Se così non è, saranno questi ultimi a prevalere nella percezione, e il bambino starà attento, sì, ma ai suoni gravi più che alla voce dell'insegnante con una concomitante ricerca di movimento e di rumore. Vedi il test dell'alunno che chiameremo Giovanni (figura 2): presenta più parametri Tomatis distorti rispetto ad un ascolto equilibrato. Una maggiore sensibilità ai gravi rispetto alla zona del linguaggio (1000-3000 Hz), curva ossea che si intreccia e supera in sensibilità la curva aerea, predisponendo ad una sensibilità emotiva eccessiva, selettività chiusa negli acuti e nella zona del linguaggio con conseguente difficoltà di attenzione e concentrazione.

Prima delle sedute con l'Orecchio Elettronico Figura 2. Test di ascolto di adolescente in difficoltà scolastica: difficoltà di concentrazione e a capire quello che legge. Molte otiti da piccolo e tuttora. Diagnosi di lieve ipoacusia trasmissiva all'orecchio destro (diagramma di sinistra) risolta dopo un ciclo di sedute audiopsicofonologiche (vedi fig. 3). Le soglie della via aerea sono indicate dalla linea continua, quelle della via ossea sono indicate dalla linea tratteggiata.

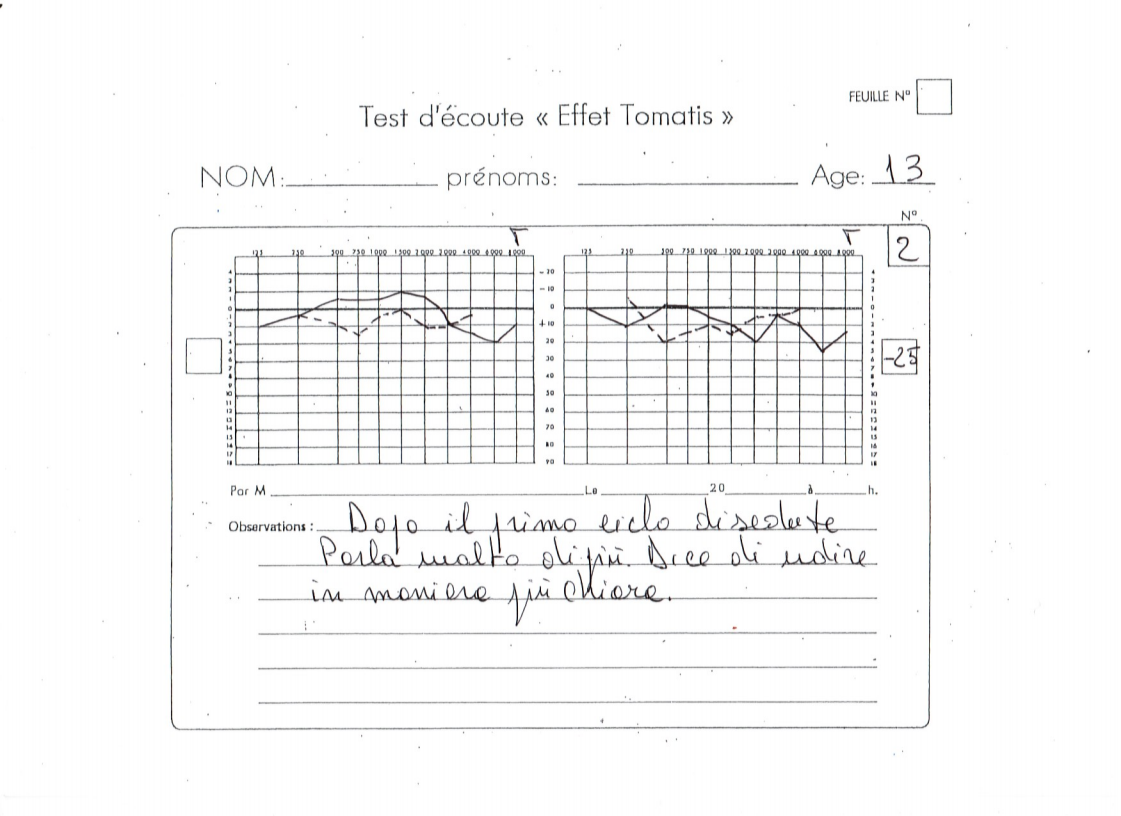

Dopo un ciclo di sedute con l'Orecchio Elettronico

Figura 3. Test di ascolto dello stesso adolescente dopo il ciclo di sedute con l'Orecchio Elettronico. Analisi dei suoni migliorata. La curva della via aerea si è riposizionata su quella della via ossea sulla maggior parte delle frequenze. Le soglie della via aerea sono indicate dalla linea continua, quelle della via ossea sono indicate dalla linea tratteggiata.

I suoni acuti sono energizzanti e favoriscono l'attenzione e la vigilanza mentre i suoni gravi, se in eccesso rispetto al resto delle frequenze, stancano e tolgono energia al sistema nervoso. Una percezione che favorisca i gravi, inoltre, può spesso portare il bambino a percepire la voce dell'insegnante e delle altre persone del suo ambiente più aggressiva di quanto lo sia in realtà, influenzando modi di porsi e stati d'animo. L'orecchio destro, inoltre, è quello che gestisce il controllo linguistico perché collegato più direttamente con la zona dell'analisi del linguaggio posta nell'emisfero sinistro. L'orecchio sinistro fornirebbe una sorta di controllo globale dell'informazione. Alcuni bambini, "per mantenere le distanze" dall'interlocutore, utilizzano, per ascoltare, l'orecchio sinistro, allungando il circuito di passaggio del segnale e i tempi di comprensione e di risposta.

La lingua materna Tornando al nostro bambino con difficoltà scolastiche, egli presenta spesso all'esame dell'ascolto una cattiva analisi dei suoni della lingua linguistici accompagnata sempre da una simile difficoltà anche nelle frequenze acute. Ora, per poter decifrare e riprodurre la lingua viva il bambino e l'adulto non devono avere grossi problemi a differenziare le diverse tonalità, altrimenti rischiano di confondere lettere fra loro quasi simili, come la D e la T, la P e la B, o esitare tra i CR, i DR e i GR. Facciamo notare di passaggio che è lo stesso meccanismo che non permette ad un adulto, alle prime armi con una lingua straniera, di distinguere tra di loro parole quasi simili. Nei primi anni di vita, è normale una difficoltà a differenziare suoni tra loro simili, perché la capacità di analisi dei suoni si sviluppa progressivamente, dalla nascita fino ai 10-11 anni, quasi ottava per ottava. Nel dislessico la selettività è totalmente perturbata. Il blocco degli acuti è un fatto costante. Alcune bande passanti che risiedono in altre zone della scala tonale sembrano delle terre di nessuno, nelle quali non è possibile alcuna analisi. Il fanciullo appare completamente "daltonico ai colori". Se questa difficoltà persiste, se la selettività non si apre come dovrebbe per difendere il bambino da qualcosa che vive come aggressivo, ciò può diventare un problema. Tutta una parte della sottile catena acustica sarà perturbata e di riflesso ciò avverrà anche nella elocuzione, nella scrittura e nella lettura. Il bambino “duro d'orecchio” riceve il messaggio come un pacchetto di suoni imballato male. Ha dei momenti di esitazione. Non riconoscendo una parola si appoggia sul contesto e si arrangia come può. La. decodifica gli farà perdere molto tempo. Se nel frattempo un altro messaggio gli viene inviato, egli lo perde, perdendo così a poco a poco il filo della conversazione. La comunicazione diventa una corsa ad ostacoli che, accumulati gli uni sugli altri, stancano il bambino che corre verso il significato del mondo. Alcuni bambini hanno collocato, tra il mondo e loro, un sipario che lascia passare la luce ma trasforma gli oggetti in vaghe forme indefinite o in immagini deformi. L'orecchio dispone di una capacità analoga e altrettanto discriminante. I suoni si differenziano per l'intensità, la frequenza e il valore relativo, proprietà che li caratterizzano. L'udito possiede un senso acuto della direzionalità e localizzando i suoni, aiuta il bambino a muoversi e a orientarsi nello spazio. Un orecchio chiuso ad una tale selettività e che ha smussato la punta di questi meccanismi precisissimi, percepisce il linguaggio solamente come un frastuono dai significati vaghi e imprecisi. Così, con un piccolo granello di sabbia nell'orecchio, l'ascolto, come apertura verso l'esterno, subisce un leggero contrattempo e mette progressivamente l'uditore fuori fase rispetto all'ambiente. Un buon ascolto suppone una buona fluidità nell'emissione e nella ricezione dei messaggi. I fonemi devono essere decifrati e riconosciuti man mano che sono enunciati. Il metodo Tomatis, aiutando l’orecchio a percepire i suoni linguistici in maniera più chiara ed armonica ed aiutando l’allievo a lateralizzarsi a destra, è diventato un aiuto notevole per i problemi scolastici. La difficoltà di apprendimento, che può manifestarsi sotto forma di problemi di lettura, di ortografia, di calcolo, di deficit di attenzione e di memoria, accertato, tramite un bilancio audio-psico-fonologico, che essa sia legata a un cattivo utilizzo dell'ascolto come spesso è il caso, può trovare nel metodo un ottimo aiuto, evitando spesso traumatiche medicalizzazioni e psicologizzazioni. Alcune recenti ricerche americane hanno confermato l’efficacia del metodo nel trattamento dei disturbi di apprendimento e nei problemi di comportamento. Una metanalisi di queste ricerche è stata pubblicata da Tim Gilmor sull’International Journal of Listening. Lo studio ha dimostrato che il metodo Tomatis migliora in maniera significativa le abilità linguistiche, psicomotorie e cognitive; la capacità di adattamento personale e sociale e la capacità di ascolto. Gli effetti su attenzione, concentrazione e memoria sono tangibili. Nel deficit di attenzione con iperattività, al test d’ascolto si ritrova spesso una esacerbazione della percezione delle frequenze gravi, soprattutto per via ossea. Questo porta il bambino ad essere molto stimolato a livello vestibolare con conseguente irrefrenabile bisogno di muoversi, come in preda ad una "forza misteriosa". Il movimento è spesso anche un modo per cercare una stimolazione corticale per compensare la scarsa percezione delle frequenze acute. Ma la stimolazione che può arrivare attraverso il vestibolo è effimera e stanca presto il bambino. Quanti casi di bambini che pur avendo un buon udito e una buona intelligenza, non riescono ad avere un rendimento sufficiente a scuola. Forse sono capaci di tenere bene l’attenzione o a eseguire normalmente le esercitazioni durante la prima ora e mezza, per poi scemare a livello di interesse, attenzione e concentrazione. Molti insegnanti e genitori si domandano come ciò possa succedere. Le scoperte di Tomatis sull’orecchio e il sistema nervoso ci aiutano a dare una spiegazione logica e fisiologica al fenomeno. Nei test d’ascolto di questi alunni, la prima cosa che si rileva è una difficile analisi delle frequenze acute. La non sufficiente ricarica corticale viene compensata generalmente attraverso il sonno, che a volte vorrebbe essere più lungo e una maggiore ingestione di zuccheri, raffinati e non. Nelle prime ore del mattino, il bambino, reduce dal riposo del sonno della notte e dalla prima colazione, che con gli zuccheri ha attivato un certo livello energetico, ha la possibilità di compensare il deficit di ricarica attraverso l’apporto metabolico e il recupero del sonno. Una volta terminato l’effetto di questi due fattori, ritorna nel suo stato di non stimolazione con la conseguente difficoltà a concentrarsi. L’apertura dell’ascolto sulle frequenze acute, il riequilibrio della percezione nelle diverse frequenze e un miglioramento della lateralità destra sono spesso sufficienti per rimettere in carreggiata un allievo che, "per chissà quale motivo", a detta dell’insegnante, “ha la capacità, ma non si impegna, tranne che in alcuni momenti della giornata”.

Il nervo vago Tomatis tende a sottolineare il ruolo importante che gioca il nervo vago per lo stato d'animo dell'allievo in difficoltà di apprendimento. Esso infatti detiene in suo potere, tramite le innervazioni che vanno dal timpano all'orecchio medio, giù per la laringe, bronchi, cuore, visceri, etc., tutto il campo in cui noi possiamo fissare le nostre somatizzazioni: l'angina, la sensazione di palla che sale e scende manifestante l'ansietà, la voce evanescente, la parola che si strozza, il respiro bloccato dalla paura, le palpitazioni, le anoressie, le bulimie, le turbe vescicolari (rodersi la bile) etc. per finire con tutto l'universo della patologia vagale la cui risonanza psichica è tanto considerevole. Per Tomatis il timpano gioca un ruolo fondamentale nel circuito psico-somatico e somato-psichico delle eccitazioni vagali, essendo esso l'unico organo che dà sull'esterno innervato da questo ramo del sistema neurovegetativo. Da qui l'importanza che hanno il suono, la parola, la voce sulle risonanze della nostra risposta interna. Quando il timpano riesce a vibrare in risposta a suoni acuti esso è ben teso facendo così attenuare le fluttuazioni neurovegetative del vago. Un eccesso di focalizzazione sui toni gravi, quindi timpano meno teso, senza una buona percezione delle tonalità acute, porta a una eccessiva stimolazione vagale favorendo le manifestazioni neurovegetative ad esso connesse. Ma come avviene questo distorsione di sensibilità, questa chiusura dell'orecchio? Tomatis spiega che l'orecchio non funziona come un semplice ricevitore; esso è legato al cervello e quindi allo psichismo, per mezzo di meccanismi sottili. Quando udiamo, il suono passa per il timpano, che si può paragonare alla membrana di un tamburo. Questa si tende o si allenta per meglio adattarsi alle impedenze acustiche circostanti, grazie al muscolo del martello. A partire dal timpano, secondo la concezione di Tomatis, il suono è trasmesso attraverso la scatola cranica e fa vibrare il labirinto osseo nella sua totalità; questa vibrazione mette in movimento i liquidi che si trovano all'interno del labirinto che permettono l'analisi dei suoni. Questo labirinto non è totalmente chiuso, presenta un orifizio, ed è qui sopra che va ad appoggiarsi la staffa, la quale con il suo muscolo forma un secondo sistema di regolazione dei suoni. Per un gioco di pressioni, secondo i bisogni, esso smorza o amplifica i movimenti liquidi permettendo così un'analisi ottimale dei suoni. Ma accade che questo meccanismo di adattamento dei suoni, cioè la muscolatura dell'orecchio medio, sia inconsciamente utilizzato come meccanismo di difesa, una difesa non soltanto contro suoni troppo violenti che potrebbero danneggiare l'orecchio, ma anche semplicemente per proteggersi da sonorità, da voci o da discorsi che la persona sente come un'aggressione psicologica. Si può così, senza tapparsi le orecchie, rifiutare di sentire chiunque ci disturbi, ci impaurisca o ci infastidisca. Il rischio che si corre è di farlo abitualmente, il che produce sul piano motorio un rilassamento dei due muscoli che permettono la regolazione dei suoni. Così l'orecchio, perdendo la sua capacità di accomodazione, finisce per generare tutta una serie di disturbi al livello della comunicazione e a volte per diventare uno schermo che maschera o deforma la realtà esterna, isolando così la persona. Il lavoro con l'Orecchio Elettronico, attraverso l'alternanza dei due canali di amplificazione che invitano la muscolatura dell'orecchio medio a distendersi e a tendersi secondo una precisa sequenza temporale, sia per via ossea che per via aerea, favorisce la rimessa in moto della capacità di accomodamento e di messa a fuoco dei suoni.

Praticamente, la maggior parte dei trattamenti di rieducazione audiopsicofonologica consistono in un primo periodo di 30 ore di sedute distribuite su circa 10-15 giorni, seguito da due periodi di 20 ore ciascuno, intervallati da una pausa di integrazione che può variare da 3 a 8 settimane.

I progressi osservati sono sul piano della concentrazione, della memoria, della lettura, dell’ortografia, della scrittura e della motivazione. L’integrazione corporea migliora e l’energia personale è meglio canalizzata. Il bambino realizza se stesso e le sue potenzialità, diventando più sicuro e autonomo.

Tomatis A. A., Educazione e Dislessia, Edizioni Omega, Torino, 1977 Madaule P., Il mondo della dislessia, Intervento al convegno "Listening and Learning", Toronto 1978 Campo C., Introduzione al Metodo Tomatis, Università degli Studi di Ferrara, 2002 Tomatis A. A., Le Difficoltà Scolastiche, Edizioni Ibis, Como-Pavia, 2011 Campo C., Difficoltà scolastiche e disturbi uditivi, Riza - Figli Felici, aprile 2013 |